その魅力を再発見するWEBマガジン

桜並木の堀池川を望みつつ、田んぼに囲まれるようにたたずむ豊川稲荷から歩き始めましょう。10数基の赤い鳥居をくぐった先、小さな祠が里を見守っています。菅井は奈良時代から人々の営みがあり、中世には興福寺の荘園でもありました。

東側を流れる木津川がこのあたりで大きく北へと流れを変えるため水害が絶えず、少し小高い西側に集落を移したと伝わります。

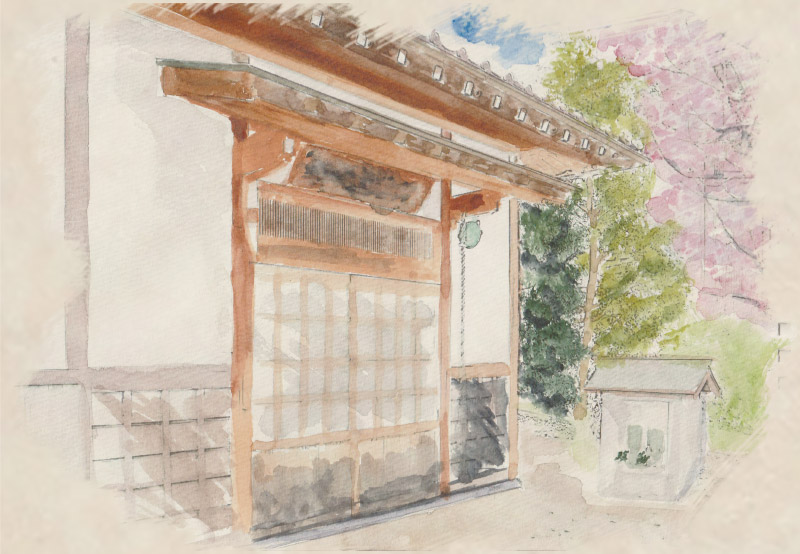

近鉄京都線とJR片町線(学研都市線)の線路と府道22号を西へ渡ると、地域の氏神である天王神社があります。境内の「菅井の井戸」はコンコンと清水が湧いたところから「

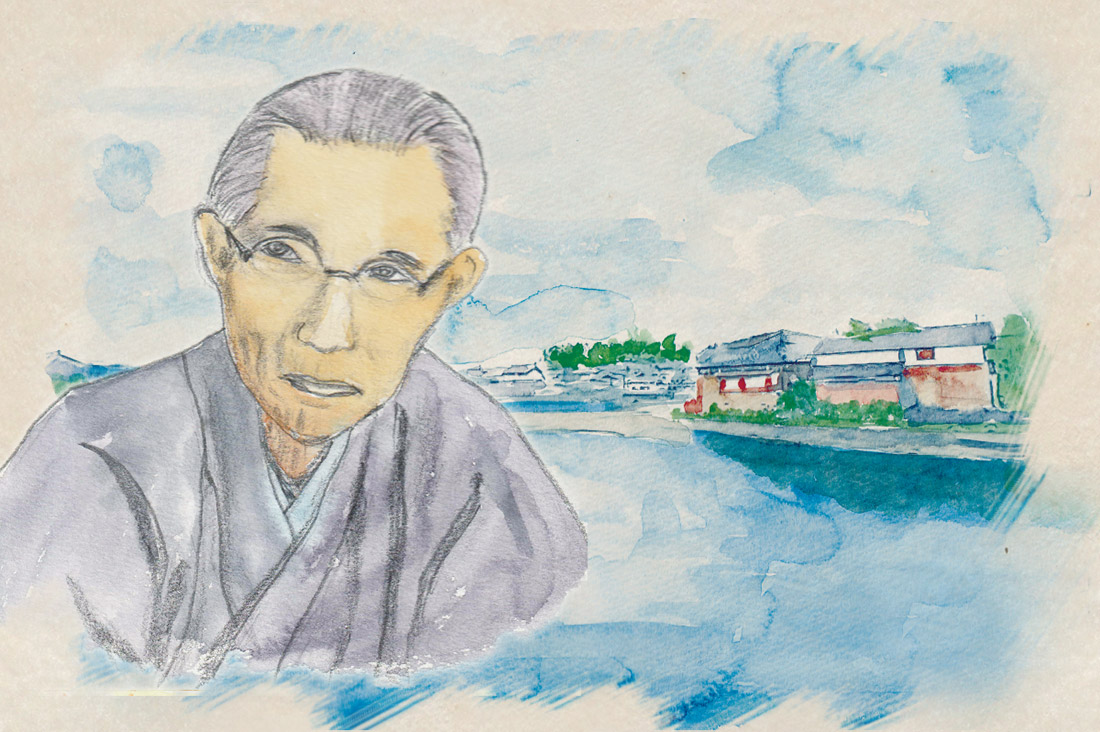

寛次郎は歩きながら

「身体中が目だけにされて」

しまうほど心を奪われ、菅井地区では

「酒造家の

「小さい野鍛冶の美しい仕事場」

など発見を数えるようにつづりました。

帰路につくため、いったん駅を目指した寛次郎でしたが、

「手前の左に低い丘地の上に 素晴らしい

寛次郎の息吹を感じながら歩いてみましょう。堂々たる石垣、漆喰の白壁に焼杉板の端正な美、鬼瓦をのせた切妻屋根。小高いところから眺めると墨色の

特におすすめは「釈迦の池」の眺めでしょう。集落の真ん中の大きな池は周囲に砂地も見えて、まるで渚のよう。水鳥とかすかな風が、寛次郎が手掛けた民藝陶器のスリップ装飾のごとく、池面にさざなみをつくっています。寛次郎も池周辺を

「何という素晴らしさ」

「すべては何の故にかくも 美しいのか不思議」

と絶賛しました。

当時は太平洋戦争末期でもあり、戦火で窯が立てられず、寛次郎は思うように作陶できませんでした。悩み苦しむ心を癒し、再び創作への情熱をかき立てたのが、精華の風景だったのです。

釈迦の池の北東には、天平年間に行基が開いたと伝わる来迎寺。境内には、近松門左衛門作の浄瑠璃『

府道22号(山手幹線)を西側に渡ると、植田と南稲八妻両区の氏神である稲植神社です。江戸期以前は神仏習合の祇園社でしたが、明治初期の神仏分離令に際し、両地区の名を戴いて改名されました。緑豊かな杜を残し、地域の信仰を集めます。さらに、寛次郎の日記に

「蓮台寺にておそき中食の弁当をとる」

と記された蓮台寺も。薬師堂の本尊・薬師如来立像は平安前期作の精華町で最も古い仏像の一つです。

散策の終わりは

1890年、島根県生まれ。1914年、京都陶磁器試験所に入所し、20年、京都市東山区五条坂に窯を持ち独立。26年、柳宗悦、濱田庄司と職人の手から生み出された「用の美」を追求する「民藝」運動を提唱。作品はパリ万博やミラノ・トリエンナーレなど国際賞でグランプリを受けながらも、人間国宝や文化勲章を辞退した気骨の人としても知られます。66年没。 著作も多く、精華町の描写は随筆集『火の誓い』に記されています。現在、住居・窯跡に記念館があり、ここで撮影された 『男はつらいよ寅次郎あじさいの恋』 (82年)では寛次郎を思わせる陶芸家を十三代目片岡仁左衛門が演じています。