その魅力を再発見するWEBマガジン

山城国一揆の発端は、1467(応仁元)年から起こる応仁の乱にさかのぼります。室町幕府8代将軍・足利義政の後継者争いに始まり、騒乱は全国の守護大名を二分して実に11年に及びました。特に70(文明2)年以降は、南山城地域が舞台となり、下狛大北城などをめぐって相楽地域の農村武士も東西各軍に分かれて激しく衝突したのです。

77(文明9)年にいったん戦乱は終結したものの、畠山

77(文明9)年にいったん戦乱は終結したものの、畠山

業を煮やした人々は立ち上がります。

85(文明17)年冬、上山城三郡(久世、綴喜、相楽)の

その様子は、『今日、山城の国人集会す、上は六十歳、下は十五六歳と

一揆勢と両畠山軍との交渉は難航しましたが、「国衆より両陣に厳密に問答す、迷惑せしむ」と人々は団結して強気の姿勢を貫きました。もちろん、両畠山軍には稲八妻氏や大北氏など精華地域の国衆も参陣していたはずです。しかし、山城国一揆は武力ではなく、平和的な交渉によって無益な合戦を終わらせようとしました。そこには、実りの大地をよみがえらせようと願う、農民ら民衆の思いが強く影響していると研究者はみています。

そして、ついに撤退を実現させただけではなく、「畠山氏の南山城への立ち入りを禁じる」「荘園を元の持ち主に返す」「新しい関所は設けない」などを決議して、地域の自治に踏み出したのです。

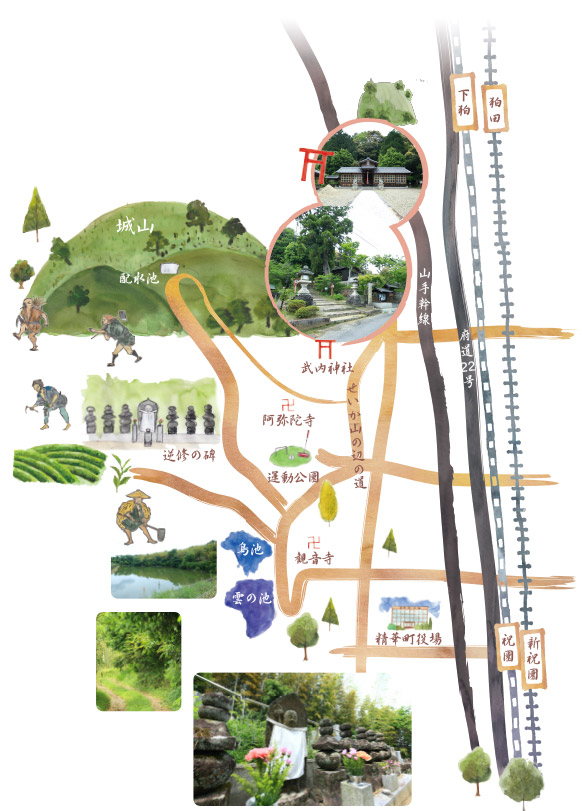

精華町役場から北西へ、「せいか山の辺の道」と呼ばれる趣ある町並みを歩きます。左手には田畑や民家の向こうに小高い丘陵がいくつも連なります。北稲八間の運動公園を西へ。畑の脇を通り抜け、竹林の登り坂をしばらく行くと、配水池のタンクが見えてきました。

最後は階段。登りきると、ご褒美のような眺望が。民家の

掟によって、地域の警備や道路の管理、年貢米の徴収などを自主的に行った住民たちですが、しばらく経つと、ほころびが生じてしまいます。そして1493(明応2)年夏、結局は守護職による統治を受け入れ、国一揆は崩壊したのです。

しかし、国衆ら数百人は稲屋妻城に籠城し、激しく抵抗しました。最後の砦の場所として諸説あるなか、最有力なのがこの「城山」です。確かに、ここからならば、敵が陣を張ったといわれる菅井や祝園も容易に一望できたことでしょう。稲屋妻城の戦いは、双方に大勢の討ち死にを出す激戦の果て、国人衆の敗北に終わりました。

城山のふもと、共同墓地の一角に、十数基の五輪塔と地蔵石仏が建っています。地蔵には「天文六年」(1537年)「

古事記や日本書紀にも登場する伝説の武将