駅前のアル・プラザ木津の北西、こんもりと茂るのは山田・乾谷地域の産土神・新殿神社(精華町山田)の鎮守の森です。境内は「京都の自然200選」にも選ばれています。

鳥居をくぐり50段ほどの参道の階段を上がると右手に十三重の石塔が迎えてくれます。塔には室町後期、延徳3(1491)年の刻銘があり、初層の四方には仏像が彫られています。建立年の明確な石塔で保存状態が良いことから、大正14(1925)年、精華町域初の国の重要文化財(特別保護建造物)に指定されました。

境内の能舞台では2年に1度、11月の新嘗祭に金春流能楽師でもある黒嵜博文宮司による能楽「翁」が奉納されることでも有名です。先代宮司の妻・黒嵜喜英さんは「翁舞は能楽の原点ともいわれる神聖な神事芸能です。地域の五穀豊穣とみなさんの幸せを祈り、伝統を守っています」と話します。

神社では、去る令和4(2022)年11月23日に奉納されましたので次回の翁舞は2024年の予定です。

京奈和自動車道の高架をくぐり

普賢院の立派な不動明王坐像に手を合わせた後、田んぼや旧家が続くのどかな道をたどって山田川を目指します。途上、国道163号の旧道近くで、江戸時代の道標と出合いました。

西面に「右 きすいか(木津伊賀)、左 はぜみち(吐師道)」、南面には「左 大坂」と読めます。街道が「大坂道」(伊賀街道、清滝街道)だったことを物語っています。

大阪府と三重県西部を結ぶ、この大坂道に伝わる歴史秘話が「家康の伊賀越え」です。

諸説あるうちの一部を紹介しましょう。天正10(1582)年、家康は信長の招きで安土城を訪問後、上方見物を楽しんでいました。帰国前、京にいる信長に御礼の挨拶をしようと都に向かったまさにその時、本能寺の変が起きたのです。うろたえた家康は京で切腹しようとした、とも伝わります。しかし、本多忠勝ら家臣の説得で帰郷を決意するのです。一行は30数人、しかも、戦闘のしつらえもなくほぼ丸腰です。選んだ伊賀越えルートの途上には明智軍はもちろん、一揆勢や落ち武者狩りの山賊も出没するでしょう。家康たちは決死の覚悟で大坂を発ちました。

この初日のルートには大坂道とともに、現・京田辺市の田原道を通った等の諸説がありますが、『覇王の家』では大坂道説を採っています。そして、とっぷりと暮れた山道を進む一行のようすが「あとは足さぐりで歩き、坂がどうやら東へくだっていると気づいたときは山城国相楽郡に入っていた。この地方の山田荘という字に入って人家の灯を見たときは、深夜であった」と綴ります。山田で土豪の屋敷に泊まり、翌朝は木津川を渡り、宇治田原から近江へ。そして、伊賀の峠道を越えていきました。

3日間の逃避行は、幕府の公式史書である『徳川実紀』にも「御生涯御艱難の第一」とある人生前半の最大の危機でした。『どうする家康』の主役・松本潤さんは伊賀越え当時の家康とほぼ同年齢。どんな姿で描かれるのか、いまから楽しみです。

さて、大坂道の道標から、少し西へ。

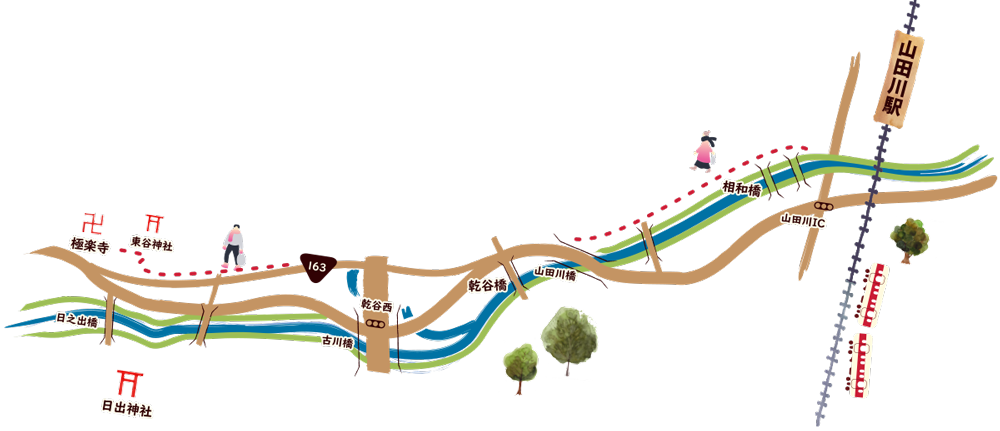

相和橋あたりから川沿いの道を歩きましょう。両岸には約800メートルの桜並木。花の時期の素晴らしさはもちろん、鳥のさえずりをBGMに歩く、冬の土手道も趣があります。池谷橋を南に渡り、乾谷橋を経て、隊列を組んで泳ぐカルガモの群れを眺めつつ、上流の柘榴地区を目指します。

山田川は、奈良県生駒市高山町東境の大坂道の峠に発する全長約6キロの一級河川です。江戸時代には山田村の中だけでも17カ所もの井堰があり、恵みの水を流域の田畑にもたらしていました。

右岸(南側)の日出神社には、貴重だった水にまつわる逸話を伝える、ひと抱えほどの大きな「雨乞い石」があります。石碑によると、もともとは上流に鎮座していたが、平安期ごろの大洪水で御神体の大石が流れ着き、この地に祀られたそうです。「柘榴」という集落名も、「石が木に引っかかって留まった」ことにちなみ「木へん」に「石」「留」を置いて地名とした、とありました。以前は干ばつの際にこの「神石」を川に入れ、雨乞いをする風習もあったそうです。

川を挟んだ左岸(北側)の山手には…

柘榴地区の町並みが広がります。

坂道を、地区の氏神である東谷神社まで上りましょう。森の中にたたずむ社殿の脇に、たくさんの年間行事を示す木札が掲げられていました。柘榴ではいまも神事や祭礼を執行する氏子の組織「宮座」が残り、昔ながらのしきたりで伝統を継承しています。

例えば、2月には「四方詣り」とあります。節分の四方詣りは、もともとは京都御所の鬼門を護る四つの神社をお参りする伝統行事。柘榴では五穀豊穣や地域の安寧を祈願して、地域の各所にまつられる小さな祠を回り、般若心経を唱える習わしが営まれています。

神社の少し西、極楽寺の立派な鐘楼が見えます。

鐘楼に立てば、眼下には集落の家並みが広がります。

鐘楼に立てば、眼下には集落の家並みが広がります。

寺には、現在吊るされている梵鐘とは別に、鎌倉時代の梵鐘を本堂に保管しています。刻銘には、応長2(1312)年に山田の医(伊)王寺に僧の定意が寄進したことなどを記します。佐伯恵覚住職は「医王寺はすでに廃寺になり、新殿神社周辺に地名のみが残ります」と教えてくれました。鐘は京都府指定有形文化財。幾多の戦乱を経て、移り変わる山田川流域の歴史を見守ってきた梵鐘です。

さあ、そろそろ帰路につきましょう。

午後3時5分発(12月29日~1月3日運休)の「精華くるりんバス」に乗り、山田川駅まで戻りました。山田川の冬の風景を記憶に刻みつつ、花の季節の到来も待ち遠しいな。

みなさま、またいつか、

精華町の散歩道でお目にかかりましょう。

鐘楼に立てば、眼下には集落の家並みが広がります。

鐘楼に立てば、眼下には集落の家並みが広がります。